第3回 健常者とは誰か

■「さわれない日常」はいつまで続くのか■

6月に入り、再開する博物館が増えてきた。国立民族学博物館も6月中旬の開館に向けて準備を進めている。博物館に来館者が戻ってくるのは素直に嬉しいが、単純に喜んでばかりもいられない。「3密」を避ける社会状況を反映して、再開する博物館では「さわれない展示」が当たり前になりつつある。タッチパネルの使用禁止、椅子の撤去、子ども向けイベントの中止などが検討されている。ハンズオン展示の休止という話も耳にする。たしかに、新型コロナウイルスの感染予防という面では、やむを得ない部分もある。しかし、現状の「さわれない」対策は明らかに過剰反応なのではなかろうか。時代が逆戻りしてしまったようで、なんとも複雑な思いである。

5月には「さわれない日常についてどのように感じているのか」、複数の新聞社からインタビュー取材を受けた。僕が強調するのは以下の二つである。

① “触”に対する拒絶が、さわることで情報を得て生活している人々(視覚障害者)への偏見・差別につながってはならない。

②さわれない不自由、さわれないもどかしさを万人が体験することは、“触”の意義を再認識し、なぜさわるのか、どうさわるのかについてじっくり考える機会になる。

長い目でみるなら、「さわれない展示」が感染・拡大する現在の博物館の苦境は、かならずプラスに転換できると信じている。本連載コラムが、上記の①と②を意識するためのささやかなきっかけになれば幸いである。今回はなぜ書くのか、どう書くのかを自分に問いかけつつ、「当事者からの発信」の意味について述べてみたい。

■琵琶を持たない琵琶法師として■

琵琶法師や瞽女(ごぜ)の研究を通して知った生き方(人生に臨む姿勢=作法)、行き方(人生を歩む手段=技法)に僕は大いに刺激された。「それでは、同じ視覚障害者として僕はどう生きるのか」。これが次なる課題、つまり研究成果の社会還元ということになる。残念ながら、僕自身が平曲や瞽女唄の継承者になるのは難しい。作法という面で、僕には盲人芸能の厳しい修業に耐える精神力がない。また、技法の面でも(こちらの方がより深刻だが)、僕には音楽的センスが欠けている。中学生の時、僕は音楽の成績で、5段階評価の「1」を付けられた。これは僕の密かな自慢(?)である。蛇足ながら、すべての視覚障害者が鋭敏な音感の持ち主ではないことを付言しておく。

前近代の盲人たちには、いい意味でも悪い意味でも、職業的選択肢がほとんどなかった。「これしかない」という真剣さ、過酷な生存環境が琵琶法師、瞽女たちの優れた技芸を生み育てたともいえよう。幸か不幸か、視覚障害者の大学進学が当たり前となり、不十分ながら職業選択の幅も広がった現在、目の見えない者たちの「生き方=行き方」は大きく変化した。僕自身は琵琶法師、瞽女そのものにはなれないが、彼らの「生き方=行き方」、「目に見えない世界」を探究した歴史を現代社会に伝えていきたいと願っている。

では、僕にできることとは何か。客観的に、文化人類学者として、僕はまだまだ未熟である。だが、単著・編著の数は少なくない。視覚障害のある研究者というユニークな立場を活かし、自分なりの発信を続けている。ここでは、僕の最新刊を紹介したい。瞽女唄や平曲のような迫力はないが、僕は拙著を通じて、健常者(社会の多数派)にさまざまなる「生き方=行き方」の可能性を示すことを常に意識している。

■「さわる表紙」の二つの意味■

2020年1月、『触常者として生きる-琵琶を持たない琵琶法師の旅』(伏流社)を刊行した。ここ数年、新聞・雑誌など、各方面で発表してきた論文・エッセーを再編集した著作である。「触常者」(触覚に依拠して生活する人)は僕の造語で、10年ほど前から頻繁に使っている。タイトルからもわかるように、僕は本書で「障害/健常」という二分法を乗り越えて、触常者として生きることを力強く宣言した。「障害」をプラス思考でとらえ、世間の障害観を変える研究と実践を積み重ねてきた僕の「とりあえずの集大成」が本書であるともいえるだろう。

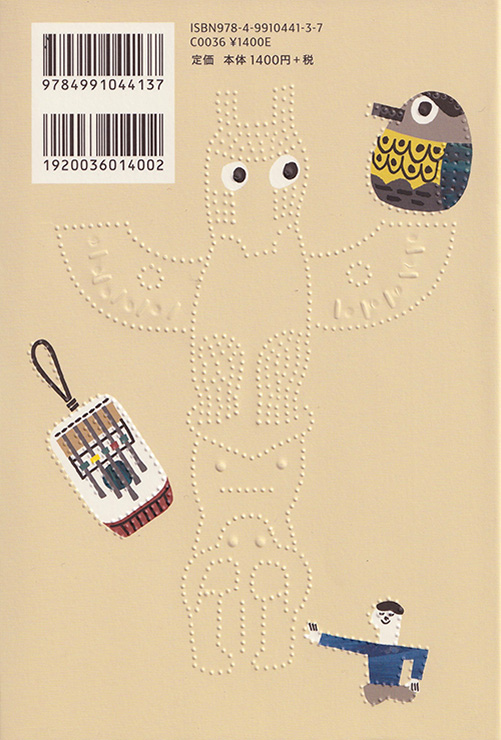

この本のもう一つの特徴は、「さわる表紙」である。表紙カバーにはトーテムポールのイラストが印刷されている。トーテムポールの輪郭線が触図になっていて、さわって楽しむことができる。裏面にも同じようにトーテムポールが描かれている。表面のイラストはカラフルに色づけされているのに、裏面は目の部分を除き、ビジュアルな情報はない。大中小の点が組み合わされた触図があるのみのデザインになっている。[写真1・2]

これは何を示しているのか。今回の「さわる表紙」には二つの意味がある。まず第一に、二つのイラストは、僕のように目の見えない人が物をさわって理解するプロセスを示している。実際にトーテムポールをさわる時、最初に両手を使って全体の輪郭を辿っていく。その様子を表しているのが、表面のイラストである。全体像が把握できたら、次に細かい部分を手の指先で探っていく。すると、輪郭に加えて、目の部分、口の部分など、だんだん細部がわかってくる。手・指の動きに比例して、情報量が増えていくのである。

当初は、全体から部分へ、という触察の流れを触図にするのが目的だった。しかし、装画・装丁チームと協議する中で、この触図に、もう一つの意味が付与されることになった。裏面ではビジュアル情報を消して、さわる図のみでトーテムポールを表現した。これは、トーテムポールの背後に「目に見えないもの」が存在することを暗示している(つもりである)。

目が見える人にとって、トーテムポールの第一印象は視覚的なイメージだろう。目で見ているトーテムポールにさわって、触察鑑賞を深めていくと、徐々に視覚的なイメージは薄れ、触覚的なイメージが強くなる。やがて、視覚的な記憶は完全に消えて、触覚情報によるトーテムポールの記憶が残っていく。最初は視覚で表面的にとらえていたトーテムポールが、心の奥底にしっかり定着する。そのために触覚鑑賞が不可欠なのである。拙著の「さわる表紙」を通じて、触察鑑賞が健常者にとっても大切なものであるという意識が社会に根付くことを願っている。

■制作と鑑賞を「手」でつなぐ■

従来のミュージアムでは、制作と鑑賞が別々にとらえられてきた。しかし、さわる行為を媒介とすると、制作と鑑賞を無理なくつなげることができる。たとえば、トーテムポールは北米先住民たちの手で制作される。そのトーテムポールを僕たちが手を使って触察鑑賞する。これは、制作者の手の動きを追体験しているともいえる。「制作はそんなに単純なものではない」という反論も出てきそうだが、すくなくとも触察鑑賞により、制作者の「手」、作品に込められたエネルギーがリアルに感じられるのは確かだろう。制作と鑑賞が融合し、新たなトーテムポールの魅力が引き出される。これが、鑑賞者の「手」と、制作者の「手」をつなげる触察鑑賞の醍醐味なのである。

■「健常者」の定義とは?■

視覚と触覚、健常者と障害者をつなぐことが、現在の僕の活動の主眼となっている。拙著の「さわる表紙」も、そのような試みの一つと位置付けることができる。じつは、拙著のタイトルを決める際、僕の中に迷いがあった。書名候補として、最後まで残ったのは「健常者とは誰か」である。最終的に本全体の趣旨、僕の主張を明示するという意味で「触常者として生きる」を選んだが、今でも僕は本書の読者に「健常者とは誰か」と問いかけてみたいと思っている。

おそらく、世の中の9割以上の人が、無意識のうちに自分は健常者であると信じているだろう。では、健常とはどのようなことなのか。全盲の僕は、目が見えないことを除けば、日々健康に暮らしている。視力が低下することもなければ、老眼に悩む必要もない。大食いで、風邪もほとんどひかない僕は、同世代の同僚と比べても元気だと感じる。でも、僕は自他ともに認める障害者であり、健常者ではない。僕よりも不健康な健常者がたくさんいるのに、なんとも不思議である。健常者の唯一の定義は、「非障害者であること」なのかもしれない。

■「健常者幻想」を打ち破る■

ここまで本連載コラムをお読みになった方は、以下のような感想を持っているのではなかろうか。「目の見えない広瀬は頑張って、いろいろなことにトライしているなあ」「日本の歴史の中で、目の見えない宗教者・芸能者が大きな役割を果たしていたことがよくわかった」。ちょっと意地悪な言い方をすれば、目の見える読者にとって、目の見えない人は、あくまでも自分とは別の世界の住人である。僕の体験談や研究に興味を持ってくれたとしても、所詮それは他人事でしかない。この図式は、人類学の「調査する側」「調査される側」の関係に類似している。

どうすれば視覚障害者の人生経験、盲人史の蓄積を我が事として健常者に受け止めてもらえるのか。いつも、僕はこの問いへの答えを模索しつつ、本を書いている。この問いに対する明確な答えを出せれば、たぶん拙著はベストセラーになるだろう(そんな日はいつやってくるのやら)。

近年の拙著では、曖昧な「健常者」に代わって、「見常者」(視覚に依拠して生活する人)という語を使っている。僕が見常者でないのは明らかである。そして、現代社会を構成する大多数の人が見常者であるのも間違いない。では、琵琶法師や瞽女が活躍した中・近世はどうだろう。平曲や瞽女唄に耳を傾けていた民衆は目の見える人々であるが、見常者というわけではない。彼らは見ることに偏らず、さわること、聴くことの楽しさ、奥深さも心得ていた。

人類が過度に視覚に依存するようになるのは近代以降である。現代社会においては、「健常者→見常者」「視覚障害者→触常者」の置き換えは可能だが、時代を遡れば目が見える触常者も多数存在していた。また、「目に見えない世界」が尊重されていた社会では、盲人(視覚を使わない人)は障害者(視覚を使えない人)ではなかったともいえるだろう。目の見える触常者が増えれば、「障害者/健常者」という二分法に基づく近代的な人間観は改変を迫られる。『触常者として生きる』が読者の毛穴に眠る触角をくすぐり、社会の多数派が保持する「健常者幻想」を打ち破ることを期待したい。

次回は6月9日更新予定です。

この連載をもとに、2021年へと開催延期になった国立民族学博物館のユニバーサル・ミュージアム特別展に向けた動きや、世界中から集められた民族資料と「濃厚接触」して世界を感触でとらえた記録なども付け加えた書籍を、小さ子社より今夏刊行します。ご期待下さい。