第4回 米国で実感する「濃厚接触」の意義

■いざアメリカへ!■

海外出張は体外出張である。全盲の僕が一人で海外に行くと、「体の外に出る」感覚を頻繁に味わう。何が外に出るのだろうか。日本で暮らしていると、日常生活でさほど困ることはない。これは強がりではなく、40年近く「何も見えない」「何も見ない」状態で過ごしている僕の素直な実感である。国内出張も多いが、これまでの経験知、いわば身体感覚を駆使すれば、慌てる必要はない。ところが、この身体感覚が通用しないのが海外なのである。目の見える友人、家族とともに出かければ、僕の行動範囲は格段に広がる。しかし、同行者の目を頼ってしまうと、僕自身の身体感覚を鍛える機会は失われる。情報の量を重視するなら健常者との旅行、質にこだわるなら単独旅行ということになるだろうか。今回は、2020年3月の僕の米国出張(体外旅行体験)の様子をリポートしよう。

■いつでも、どこでも便利なメール■

3月9日、僕は伊丹空港から成田経由で米国・デトロイトに向かった。出張の目的はミシガン大学、およびミシガン州立大学を訪ねて講演をし、両校の大学博物館の関係者と交流することである。空港は視覚障害者にとって使いやすい施設だといえる。航空会社のカウンターに行ってサポートを依頼すれば、職員がセキュリティチェック、搭乗ゲートへと誘導してくれる。時間に余裕があれば、お土産の買い物などを手伝ってもらうこともできる。しかも(ここが僕にとって重要だが)、日本の空港の場合、かなりの確率で、誘導担当は若い女性職員である。初対面の人に関する僕の第一印象は、声(喋り方と雰囲気)で決まる。この日の案内は、優しい声の女性である。その女性の腕を持たせてもらい、僕は颯爽とゲートへ進んだ。

今回、成田での待ち時間が7時間ほどあった。僕は空港職員に頼んで、ラウンジに席を確保する。ラウンジではインターネットが使えるのが便利である。「こんな所で仕事かよ」と思いつつ、僕はノートパソコンを開いてメールチェックを始める。考えてみると、パソコン(画面読み上げソフト)の普及で視覚障害者の情報処理、コミュニケーション方法は激変した。現在、僕がメールをやり取りする9割以上の人は健常者、点字を読み書きできない人である。「成田にて」という件名のメールをあちこちに送信しながら、僕は点字で手紙を書いていた中高時代(1980年代前半)を懐かしく思い出す。

■一人で歩く、一人で食べる■

12時を過ぎ、お腹が減った。さあ、ここで最初の体外経験である。ラウンジの受付でレストランの場所を尋ねる。空港内なので、もちろんレストランはたくさんあるが、贅沢は言えない。何回か通行人に訊けば、エスカレーターを使って、遠くのレストランにたどり着くこともできるだろう。でも、また広い空港内を歩いて、ラウンジに戻ってくるのは面倒である。結局、いちばん近いフードコートをめざすことにした。

近いといっても、僕にとってはちょっとした冒険である。ラウンジを出た僕は、ゆっくり右方向に足を運ぶ。頼りになるのは白杖、そして鼻と耳である。とくに耳は大事で、僕は耳から「手」(触角=センサー)を伸ばして、文字どおり四方八方の音をキャッチする。50メートルほど進むと、右前方からガチャガチャと食器の音が聞こえてくる。音に向かって、緩やかに右に曲がる。床面の感触が変化したので、どうやらフードコートに入ったようだ。

何を食べているのかはわからないが、お客さんはたくさんいる。だが、どこで食べ物を注文すればいいのかは謎である。僕は再び耳から「手」を伸ばし、何かを調理するフライパンの音に向かってふらふらと歩く。人、テーブルに杖が当たること数回。スパイスのにおいがするし、お金を受け取る声も聞こえる。どうやら、カウンターに到着したらしい。店員に一通りメニューを読んでもらい、僕はパッタイ(タイ風やきそば)を頼む。空港価格で少々割高だったが、冒険の後に入手した食べ物の味は格別である。「手」を伸ばしたから、うまい物を手に入れることができたと、自己満足する。

健常者といっしょなら、もっと楽にパッタイを食べることができただろう。フードコートではなく、おしゃれなレストランに行くこともできたかもしれない。でも、僕は多少の不便があっても、一人で歩く、一人で探す、一人で食べる楽しさも大切にしたい。行き当たりばったりで、何でもおいしく食べること。これが単独で海外旅行をする視覚障害者の必須条件なのではなかろうか。

ようやく、夕方にデトロイト行きの飛行機に搭乗する。搭乗前には、かならずトイレに行くことにしている。女性職員に入口まで連れていってもらい、僕は白杖片手にトイレに入る。無粋な話だが、耳を澄ませば小便器、個室、手洗い場の位置はだいたいわかるものである。トイレを出て、身も心も軽くなった僕は、親切な空港職員に「ありがとう、また会いましょう!」と、意味不明な別れの挨拶をする。空港職員からキャビンアテンダントへ案内はリレーされ、僕は機内の座席に着いた。

■空港で異文化体験■

到着地の空港でも、やはり職員がロビーまで案内してくれる。海外の空港では、職員が車椅子を持ってくることがしばしばある。おそらく、「障害者=車椅子」というイメージが強いのだろう。30代のころ、僕は頑なに車椅子を断っていた。「僕は目が見えないだけです」「肘を持たせてもらえば、一人で歩くことができます」。でも10年ほど前、強引に車椅子に乗せられたことがある。シカゴの空港での乗り継ぎだっただろうか。

海外の大都市の空港は広い。徒歩だと、移動にかなりの時間がかかるケースも多い。僕を車椅子に乗せた職員(若くて、大きなお兄さん)は、いきなり広い空港の通路を走り出した。「どけ、どけ、車椅子のお通りだ!」日本では危ないと言われてしまうだろうが、この疾走(暴走?)はじつに快適だった。実際に徒歩よりもはるかに速くゲート間を移動できたのだから、車椅子使用は合理的である。これ以降、僕は車椅子のお迎えがくれば、喜んで乗せてもらうことにしている。やはり楽だし、風を切る感覚も気持ちいい。

今回のデトロイト空港では残念ながら(?)車椅子はなく、僕は空港職員とともに入国審査、到着ロビーへと向かった。僕にとって、空港職員との何気ない会話も重要である。移動距離が長いので、黙っていてはお互い気詰まりとなる。天気の話、地元のプロ野球チームの動向など、軽い会話で自分の脳を英語モードに切り替えていく。

米国では、障害者・高齢者のサポートを担当する空港職員は移民の方が多い。僕のブロークン英語と空港職員のブロークン英語は、同じ片言でも、発音がずいぶん違う。簡単な単語が通じないことが度々ある。日本にいる時以上に僕は相手の言葉に注目(注耳?)し、自分も身振り手振りを多用してコミュニケーションを図る。海外に足を踏み入れ、最初に接するのは空港の案内スタッフである。彼らとの対話が本格的な体外出張のウオーミングアップとなる。さあ、全身の触角が働き始めたぞ!

到着ロビーでは、ミシガン大学に勤務する友人(米国人の日本美術史研究者)が僕を出迎えてくれる。ホテルに向かう車の中では、日本語で会話する。彼の流暢な日本語を聞いていると、どこに来たのかを忘れてしまう。友人と晩飯を食べ、明日の約束をして、ホテルのロビーで別れた。

■手探りで充実した宿泊を■

フロントで頼めば、宿泊する部屋までスタッフに案内してもらえる。国内のホテルでも同じだが、部屋に入って、僕がスタッフに確かめるのは以下の三つである。①エアコンのスイッチの位置、②Wi-Fiの設定方法、③シャンプー・リンス・ボディソープの区別。この三つさえ確認できれば、他に困ることはない。ホテルの部屋にある物は、国内でも海外でも大差ないので、長年の経験知でなんとか(何とでも)なる。極端な話、部屋の電気が点いていても消えていても、僕には関係ない。③は少し意外かもしれないが、三つのボトルが同じ形、大きさということが多いので、手触りでは判別が難しい。下手をすると、シャンプーで顔を洗うことになる(まあ、そうなっても、面の皮は厚いので、たいした問題ではないが)。

机や洗面台の位置は、日本よりも明らかに高い。部屋の広さもアメリカンサイズなので、どうも落ち着かない。クローゼット、ソファ、冷蔵庫などの場所を予想しつつ、自分のペースで室内を探検する。「手」を伸ばし、一人で動き回ることによって、部屋の配置が身体に記憶される。まさに、「習うより慣れよ」である。長い一日が終わり、僕は大きなベッドの隅で熟睡した。

■英語で講演する心構え■

時差ぼけもなく、爽やかな朝を迎えた僕は、エレベーターで1階に下りてレストランへ向かう。本日のメインイベントは美術史・博物館学関係の教員・学生に対する講演である。朝食後、部屋に戻った僕は、点字で作ったレクチャー用の原稿を読み上げる練習をする。海外で英語の講演をする機会はこれまでにも何度もあったが、やはり日本語とは勝手が違うので緊張を強いられる。

現在、僕は平均すると年間で50回くらいの講演を引き受けている。福祉関係、大学・博物館関係からの依頼が多い。日本語での講演には慣れているので、箇条書きのメモを作るだけで本番に臨むことができる。よく言えば臨機応変、悪く言えば口から出任せで、講演を進める。パワーポイント(見せる要素)には頼らず、「聴かせる講演」をめざしている。さわれる民族資料(小物)を回覧することもある。

どんなに大人数の聴衆がいても、国内での講演で緊張することはまずない。でも、アメリカでは臨機応変、口から出任せというのは不可能である。僕の英語力では、事前に英文ペーパーを作り、ひたすらそれを読み上げるしかない。発音が少々悪くても、英語のセンテンスさえしっかりしていれば通じる(わかってもらえる)はずである。今回も聴衆の寛容な心に期待しつつ、出張の1か月前から読み上げ原稿の作成に着手した。

英文原稿を読み上げる際、僕は点字のありがたさを実感する。点字を触読する時は、指先(主に左手の人差し指)を用いる。つまり、点字の原稿を読み上げる僕は、正面を向いて聴衆に語りかけることができる。文字を読むために、顔を下に向ける必要はないのである。正面を向いて喋る僕は、堂々としているように見える(内心は不安だらけなのだが)。英語の点字に習熟すると、かなり速いスピードで原稿を音読できる。発音が悪いのはどうしようもないが、僕の講演を聴く方々は、「この人、けっこう英語が喋れるんだ」と思うようだ。結果的に、講演後の質疑応答で僕は四苦八苦、大汗をかくことになる。

■あの手この手で講演を乗り切る■

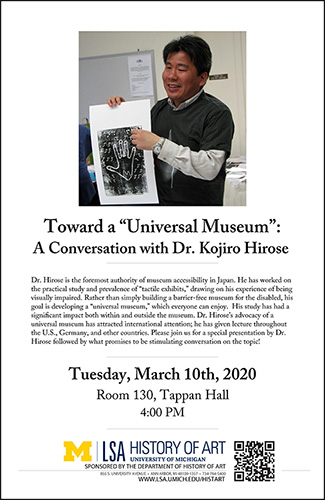

本日の講演タイトルは「Toward a “Universal Museum”: a Conversation with Dr. Kojiro Hirose」で、学内にポスターも貼られている(このタイトルで、ほんとうに人が集まるのかしら)。講演の狙いは、日本の「ユニバーサル・ミュージアム」(誰もが楽しめる博物館)の現状と課題について報告し、僕が取り組んできた「さわる展示」の意義を述べることである。[写真①]

講演会でも、僕の「手」は活躍する。「この教室はどれくらいの広さなのか」「何人くらいいるかな」。点字の原稿を置く場所、高さを調節しながら、僕は耳を澄ます。人々の声、咳払い、椅子を動かす音などで、だいたい会場内に何人くらいいるのかを推測できる。日本語の講演ではおやじギャグを連発し、聴衆の笑いを誘う。聴衆の反応を知るという意味で、彼らの表情が見えない僕にとって、笑いは重要である。英語で笑いを取るのは難しいが、まずはわかりやすい内容になることを心掛けている。

僕が講演する際、いつも口から「手」が出るようなイメージを持って話を進める。自分の思い、メッセージを聴衆に届ける、手渡しする意識である。日本語の場合は「次はどんなギャグを繰り出すか」という邪念が入るが、英語ではそんな余裕はない。「話し手」「語り手」として、「聴き手」に真摯に向き合うのみである。講演とは、僕と聴衆の「手合わせ」の場だといえるだろう。

講演者と参加者との対等な意見交換(conversation)は、「手合わせ」のクライマックスである。しどろもどろになりながら、僕は質問者の見えない顔、いや見えない心に向かって、稚拙な英語で懸命に応答した。社交辞令もあったのだろうが、今回の講演は好評で、僕も手応えを感じている。コロナ禍で米国も騒然となり始めた時期で、翌日からミシガン大学は閉鎖されることになった。そんな中、無名の日本人研究者の講演会に参加してくださった30名ほどの教員・学生に感謝したい。

聴衆と語り合う講演会を通じて、あらためて僕は「濃厚接触」の意義を再確認した。そういえば、日本美術史の教員である友人と親しくなったのは、プリンストン大学での在外研究時代に、いっしょに合気道の道場に通っていたのがきっかけだった。合気道の稽古も「濃厚接触」の連続である。空港での案内、ホテルの従業員との会話など、僕の人生は「濃厚接触」に支えられてきたともいえる。これからも「濃厚接触」の大切さを伝える講演をしていきたいと思う。さあ、米国出張の第一の山は無事に越えることができた。僕はホテルの部屋でゆっくりと合気道の整理体操をして、全身の「手」の緊張をほぐした。

次回も、今回の続きで3月米国出張の様子をお届けいたします。6月16日更新予定です。

この連載をもとに、2021年へと開催延期になった国立民族学博物館のユニバーサル・ミュージアム特別展に向けた動きや、世界中から集められた民族資料と「濃厚接触」して世界を感触でとらえた記録なども付け加えた書籍を、小さ子社より今夏刊行します。ご期待下さい。